产品中心

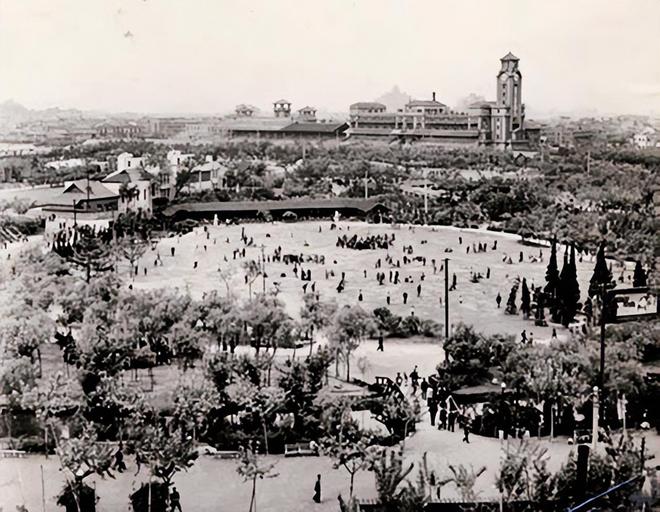

1918年,孙中山先生便在《建国方略•实业计划》中明文将上海定作了中国未来三大港之一,其战略地位不言而喻。

可在60年后,当改革开放的新风吹遍南岸,本当再续辉煌的上海却在深圳等经济特区的崛起下黯然失色。

要让上海再发光亮,进而带动长三角地区经济发展,是那时每一个有识之士的共识。

时任上海市市长的甚至在会议上进行了呼吁:“起来,不愿上海沉沦的人们,让我们一起重振上海雄风。”

在20世纪90年代前,上海每年为中央提供的财政收入几乎占到了全国份额的六分之一。

沈峻坡的一篇《十个第一和五个倒数第一说明了什么——关于上海发展方向的探讨》将上海繁华大衣下藏着的虱子全抖了出来。

不合理的开发模式、缺乏整体长远眼光的开发规划等等因素,让上海这个占据各项经济榜首的城市负债累累。

不但在基础建设上只能维持最低程度的保养,同时还面临着交通堵塞、环境污染等等问题。

在那时的上海件时有发生,因无力更新基础建设,仅有的16条渡轮线条车渡线根本无法满足上海人民的越江需求。

若是遇见大雾天气航线停航,那蜂拥过江的人群中出现踩踏几乎成为了必然结果。

一个龙头城市因城市建设落后频频出现件,这简直像个天大的玩笑,可这在那时却是个事实。

更恐怖的是,当人们想改变现状时却发现,哪怕先不管账面上恐怖的负债,那时能动用的建设资金居然不到6亿元。

值得一提的是,在1953年到1988年这35年间,上海平均每年为国家创造的收入是135亿元。

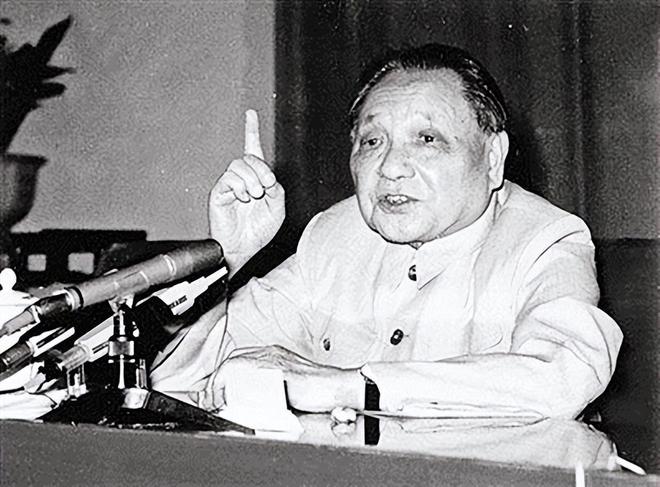

他曾公开对自己的决策感到后悔:“浦东开发至少晚了五年,浦东如果像深圳经济特区那样,早几年开发就好了。”

为了挽回遗憾,在南方谈话明确思想后,邓公来到上海,他要为这个满目疮痍的巨人动手术。

邓公在1984年视察珠海时,曾攀登中山温泉后的一座小山,对一个八十多岁的老人来说,这一点都不容易。

自1988年以后,邓公连续7年在上海过春节,每一次他都会为上海送上一份“新年礼物”。

1990年,86岁高龄的邓公更是为上海人民送上了一份大礼——开发开放浦东。

“请上海的同志思考一下,能采取什么大的动作,在国际上树立我们更加改革开放的旗帜。”

靠着邓公推动,上海建立了“自己借钱自己还”的机制,通过外贸外经手段对外借钱,等到基础建设完成后则以转让部分产权的方式还款给企业。

南浦大桥、杨浦大桥、杨高路拓宽改建工程、浦东煤气厂二期工程等十大基础工程项目先后完成,期间金额达到了140亿元。

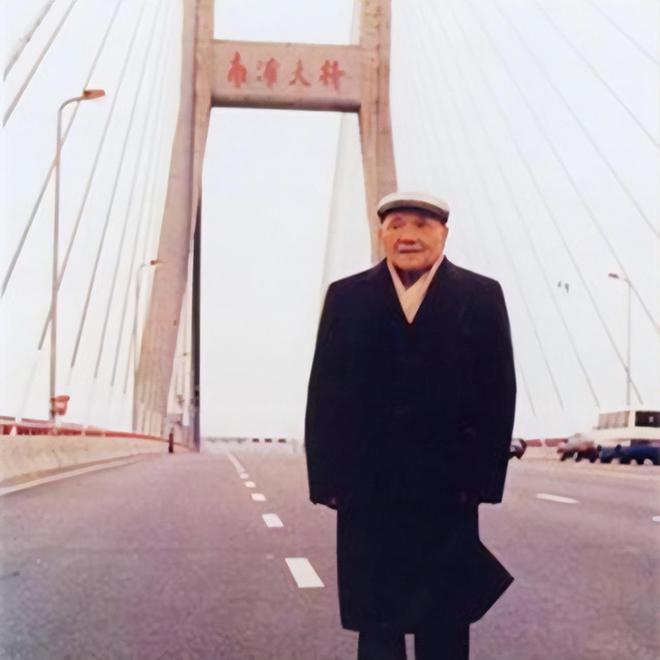

朱志豪解释道:“这个大桥是目前世界上老二。世界上跨度最大的桥梁是杨浦大桥,现在已经开工了,到时候请您再来。”

“上海这么大,不搞几座大桥不行,要加快能源、交通等重大项目的建设,能早上的就集中资金早上,早上一年早得利一年,不要拖。”邓公为朱志豪鼓了劲。

杨浦大桥修成时已是1994年,那天下着大雨,可邓公还是不顾劝阻赶到了现场。

再次见面,朱志豪再度为邓公当起了解说:“现在杨浦大桥是目前世界上跨度最大的斜拉桥,而施工周期只花了两年零五个月,速度也是最快,质量也是很好。”

邓公听后十分激动,握住了朱志豪的手:“感谢上海造桥职工,感谢上海工程技术干部。”

邓公曾后悔自己最初没有将上海一同划为经济特区,可在再度谈起时,他又指出“浦东开发晚了,是件坏事,但也是好事。”

邓公解释这个“晚”字:“那一年确定四个经济特区,主要是从地理条件考虑的。但是没有考虑到上海在人才方面的优势。上海人聪明,素质好,如果当时就确定在上海也设经济特区,现在就不是这个样子。”

“不只是浦东的问题,是关系上海发展的问题,是利用上海这个基地发展长江三角洲和长江流域的问题。”

“你们可以借鉴广东的经验,可以搞得好一点,搞得现代化一点,起点可以高一点。后来居上,我相信这一点。”

他曾提出:“很重要,是现代经济的核心。搞好了,一着棋活了,全盘皆活。上海过去是中心,是货币自由兑换的地方,今后也要这样搞。中国在方面取得国际地位,首先要靠上海。”

这句话让等市领导抓住了核心,之后靠着与国际惯例接轨,使上海涌现了大量外资银行、证券公司,进一步促进了上海的复兴。

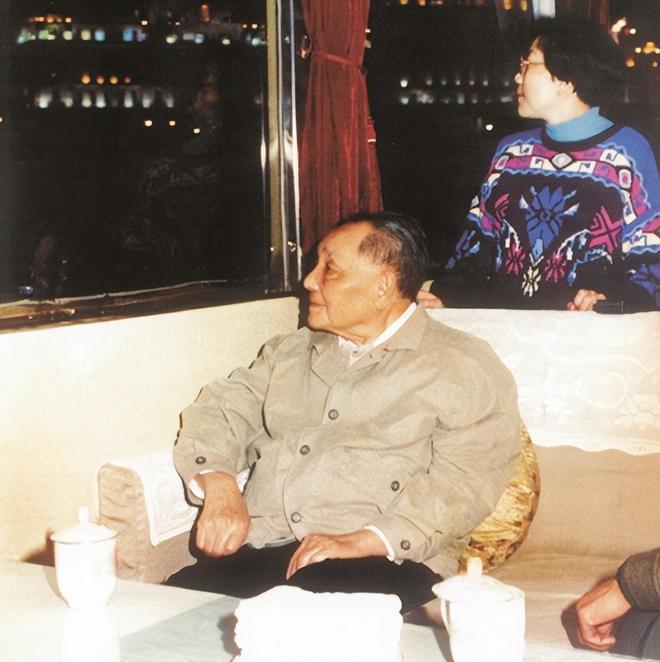

售货员马桂宁曾在上海第一百货公司任职,他在1992年元宵节晚上有幸接待过邓公。

他说那天邓公晚上带着女儿来参观商场,来到他们这后,请马桂宁为自己推荐些文具。

“对中国来说,大发展的机遇并不多,中国与世界不同,有着自己独特的机遇,希望你们不要丧失机遇。”

“我向大家拜年,祝你们春节快乐,并通过你们向全体上海人民,首先是上海工人阶级拜年。上海工人阶级长期以来一直是中国工人阶级的带头羊。”

他鼓励道:“上海人民在1992年做出了别人不能做到的事情……你们上海去年努力了一年,今年再努力一年,乘风破浪,脚步扎实,克服困难更上一层楼。”

等到浦东新区在开发后逐渐出现新气象时,邓公兴冲冲地登上了竣工的南浦大桥说:“这是上海工人阶级的胜利,我向上海工人阶级致敬!”

他给陪同人员说,这是他的心里线年,邓公最后一次外出视察,他再次来到了上海。

在即将离开上海时,邓公在火车上叫来了上海市委书记黄菊,与他谈了10分钟。

“你们上海一定要抓住20世纪的尾巴,90年代,这是你们上海最后的机遇。这是对上海人民的嘱托,对上海人民的期望,也是我们这一代人的历史责任。”

在浦东开发的5年里,其生产总值便翻了两倍,整个上海市也一扫90年代前的颓势,每年平均增速达到了14%以上,超出原预计的一倍,对一个本身体量庞大的巨人而言,这很不可思议。

在浦东开发开放之初“一天能批四五块地,15分钟完成一项审批,盖出一个章。”

1993年浦东新区成立时,在这片日后面积达570平方公里,居住人口高达300万人口的土地上,只有10个职能部门与800名机关人员编制,比上海其他地方减少了50%的机关人员。

333米高的百联世贸大楼耗时38个月完工、492米高的环球中心40个月建成、632米的上海中心大厦只花了3年多的时间便投入使用……

上海过去最遥远的角落,被戏称“比苏州还远”的南汇荒滩在开发下成就了临港的威名。

国家新型工业化示范基地、国家科技兴海产业示范基地、国家再制造产业示范基地等等头衔让“上海制造”在世界成为流行。

浦东这块曾经的荒地在抓住“最后的机遇”后,以五分之一的土地面积为上海贡献了三分之一的经济总量。

凤凰网《1994年春节,离开上海前对黄菊说:这是上海最后的机遇》上观新闻《告诫上海不能再错过最后的机遇,这项改革如及时雨,解决钱从哪来大问题》

友情链接: